Heiliger Boden: Ontologie und spirituelles Verlangen

Zenita Komad

13. Februar - 28. März 2025

Die Ausstellung „Heiliger Boden“ von Zenita Komad, eingebettet in die Reihe

„Jenseits des Daseins“, widmet sich der Frage nach der existentiellen Notwendigkeit

von Spiritualität. Dabei wird Spiritualität nicht als isolierter religiöser Akt verstanden,

sondern als ontologische Konstante, die das Menschsein in seiner Gesamtheit prägt.

Komads Werke eröffnen einen Raum, in dem Rituale, Symbole und Transzendenz

aufeinandertreffen und dem Besucher eine Reflexion über die Grundlagen seiner

Existenz ermöglichen.

Hannah Arendt beschreibt in „Vita activa“ das menschliche Leben als dreifache Tätigkeit: Arbeiten, Herstellen und Handeln. Während das Arbeiten die grundlegenden Lebensnotwendigkeiten sichert und das Herstellen die Welt als permanentes Werk des Menschen gestaltet, ist es das Handeln, das den Raum der Freiheit und Sinngebung eröffnet. Komads künstlerischer Ansatz lässt sich als Erkundung dieser dritten Dimension verstehen – des Raums, in dem der Mensch über die bloße Existenz hinaus nach Sinn strebt. Ihre Arbeiten bewegen sich genau in diesem Spannungsfeld: zwischen der materiellen Welt, die unser Handeln umgibt, und dem Bedürfnis, über das Alltägliche hinauszugehen.

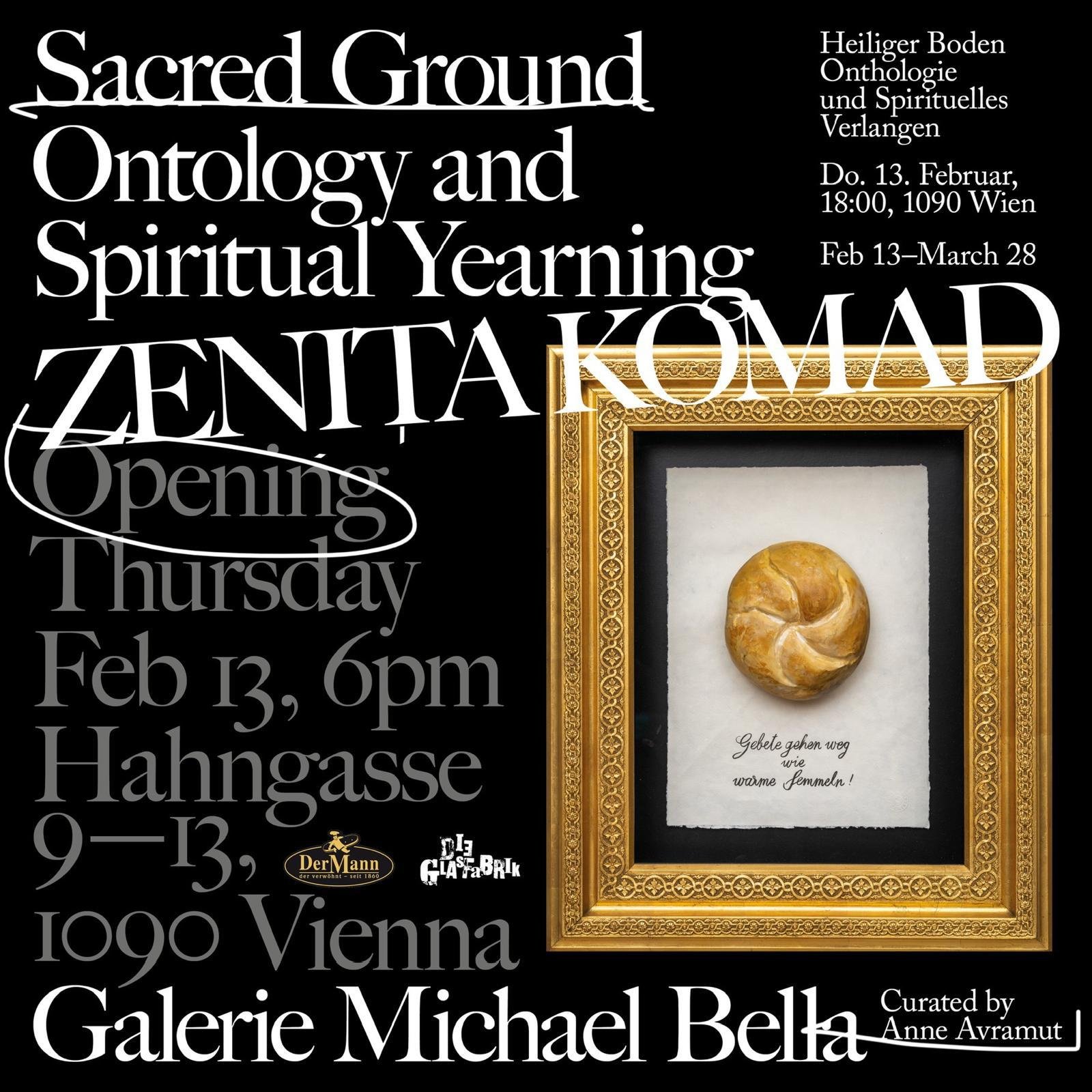

Die Installation „Gebete gehen weg wie warme Semmeln“ mit dem Berg aus 613 Semmeln verortet sich direkt in der Welt des Alltagsrituals. Brot, ein Symbol für Nahrung, Gemeinschaft und spirituelle Verbindung, verweist hier auf die Essenz des Lebens, aber auch auf die Flüchtigkeit dessen, was als heilig empfunden wird. Der Bezug zum Herstellen im Sinne Arendts wird offensichtlich: Das Brot als Produkt menschlicher Tätigkeit wird gleichzeitig zu einem Symbol, das über das Materielle hinausweist. Der darunter aufgeschichtete Berg aus Semmeln schafft eine Überfülle, die sowohl die Symbolik der Nahrung als auch die Vergänglichkeit unseres Lebens hervorhebt. Hier lässt sich auch ein kunsthistorischer Rückgriff erkennen, etwa zu den niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts, in denen Brot, Wein und andere Alltagsgegenstände immer auch die Vanitas-Thematik, die Vergänglichkeit des Seins, reflektieren.

Das Brot spielt eine zentrale Rolle im christlichen Ritus und ist tief in der religiösen und spirituellen Symbolik verwurzelt. Im Christentum ist Brot untrennbar mit der Eucharistie verbunden, in der es als Symbol für den Leib Christi verstanden wird. Die symbolische Handlung des Brotbrechens verweist auf spirituelle Nahrung und die Gemeinschaft der Gläubigen. Es wird zum Medium, durch das das Heilige greifbar wird und eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits geschlagen wird. Auch im Judentum hat Brot eine zentrale Rolle, besonders bei den Ritualen von Schabbat und Pessach. Die geflochtene Challa erinnert an den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel, während das ungesäuerte Mazza die Flucht aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei symbolisiert. Im jüdischen Glauben sind die Zehn Gebote die Grundlage des Religionsgesetzes. Darüber hinaus nennt die Tora weitere 613 „mizwot“: 248 davon sind Gebote, also religiöse Pflichten und 365 sind Verbote. Komad hat bewusst als Zitat den Semmelberg aus 613 Semmeln gebaut. Im Islam steht Brot (khubz) ebenfalls als Zeichen göttlicher Versorgung und wird häufig bei Festen geteilt, um Gemeinschaft und Dankbarkeit zu symbolisieren. (Douglas, 2002)

Diese spirituelle Dimension des Brotes verweist auf eine grundlegende menschliche Notwendigkeit: Während das Brot als Nahrung den Körper nährt, steht es zugleich für die geistige Nahrung, die der Mensch durch Rituale, Gebete und die Sinnsuche erhält.

Gebet wird hier als eine ontologische Tätigkeit verstanden – eine Handlung, die über die bloßen biologischen oder gesellschaftlichen Notwendigkeiten hinausgeht und den Menschen mit einem höheren Sein verbindet. Das Gebet spiegelt die existenzielle Suche nach Orientierung und Transzendenz wider, ähnlich wie das Brot in seiner physischen Form eine Basis für das Leben schafft. In Komads Werk wird diese Verflechtung von Materiellem und Spirituellem sichtbar: Das Brot und das Gebet erscheinen als gleichwertige Grundpfeiler menschlicher Existenz, beide notwendig, um Körper und Geist gleichermaßen zu nähren. Ihre künstlerische Inszenierung – die Inszenierung von Brot als Objekt des Rituals – führt die BetrachterInnen zu der Frage zurück, wie die Verbindung von Alltag und Spiritualität in unserem modernen Leben wiedererlangt werden kann.

Die Inschrift „Gebete gehen weg wie warme Semmeln“ verleiht der Arbeit eine humorvolle Ebene, die jedoch auf die Vergänglichkeit von Spiritualität und die Kommodifizierung von Glaubenspraktiken verweist. Der Berg aus 613 Semmeln verstärkt diese Botschaft, indem er Überfluss und Konsum reflektiert, zugleich aber an die Fragilität des Heiligen erinnert.

Ästhetisch und konzeptuell lässt sich diese Arbeit im Dialog mit Maurizio Cattelans ikonischem Werk „Comedian“ (2019) lesen, in dem eine Banane mit Klebeband an die Wand befestigt wurde. Während Cattelan die Banalität des Alltäglichen als Provokation einsetzt, transformiert Komad das Alltägliche in einen Raum der Reflexion und des Rituals. Die physische Präsenz des Brotbergs verweist darüber hinaus auf die Tradition der barocken Vanitas-Stillleben, in denen Brot häufig als Symbol für Vergänglichkeit und spirituelle Transformation eingesetzt wurde.

Die Arbeit erinnert auch an Felix Gonzalez-Torres ikonische Installation „Untitled (Portrait of Ross in L.A.)“ (1991), bei der ein großer Haufen bunter, in Zellophan verpackter Bonbons gezeigt wurde. Während Gonzalez-Torres Werk auf die Thematik des Verlustes und der AIDS Epidemie verweist - mit den Zuckerln, die für das Gewicht seines Partners stehen und durch die Interaktion der BetrachterInnen physisch verschwinden (Goldmann, 2009) -, greift Komads Arbeit das Element des Verbrauchens und Verschwindens auf, indem sie Brot als Symbol für Nahrung und spirituelle Praxis in den Fokus stellt. Ähnlich wie bei Gonzalez-Torres fordert Komads Installation die BetrachterInnen heraus, über die Vergänglichkeit und den Übergang zwischen individueller und kollektiver Erfahrung nachzudenken. Der Berg aus Semmeln steht für Überfluss, aber auch für die Zerbrechlichkeit von Ritualen, die im zeitgenössischen Alltag häufig mechanisch oder banalisiert erscheinen.

Die Arbeit „Die Schlafende“, mit der Figur die von moderner Technologie umgeben ist, stellt eine weitere Dimension des spirituellen Verlangens dar: das Technospirituelle. Während die digitale Welt oft als Ablenkung oder Entfremdung vom Wesentlichen betrachtet wird, schafft Komad eine kritische Reflexion, die das Verhältnis zwischen Technik und Geist hinterfragt. Der Satz „You are wherever your thoughts are. Make sure your thoughts are where you want to be“ lädt ein, die Kontrolle über die eigenen geistigen Prozesse zu übernehmen, und erinnert an klassische philosophische Ansätze, etwa bei Descartes, der im Denken die Grundlage des Seins fand. Gleichzeitig kann man hier einen Bezug zu Byung-Chul Han sehen, der in seinen Schriften, insbesondere in „Müdigkeitsgesellschaft“ und „Vita Contemplativa“, die Überforderung der modernen Gesellschaft analysiert und eine Rückkehr zur kontemplativen Ruhe fordert – eine zentrale Grundlage für spirituelles Wachstum.

Das Damoklesschwert, das über dem Bett hängt, führt die Spannung zwischen Spiritualität und Existenzangst auf eine neue Ebene. Die Symbolik des Schwertes, das auf die uralte Geschichte des Damokles zurückgeht, stellt die Fragilität menschlicher Existenz und das ständige Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit in den Mittelpunkt. Hier greift Komad auf kunsthistorische Traditionen zurück, die vom Mittelalter bis zur Romantik reichen, und zeigt, dass Spiritualität oft aus der Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit entsteht. In Verbindung mit der Schlafinstallation erinnert diese Arbeit auch an die barocken Vanitas-Motive, die den Tod als allgegenwärtige Realität ins Bewusstsein rücken.